1.1 科普百科绘本的定义与特点

科普百科绘本是那种能把复杂的科学知识变得像童话故事一样好玩的图书。它们通常用精美的插画搭配浅显的文字,把宇宙奥秘、人体结构、自然现象这些抽象概念具象化。这类书最妙的地方在于——孩子根本意识不到自己在学知识,他们只觉得在读一个有趣的故事。

记得有次给侄女读《地下水下》,她盯着那些剖面图看了整整半小时。后来去公园玩,她突然指着地面说“下面可能住着蚂蚁王国”。这种潜移默化的认知改变,正是科普绘本独有的魅力。

这类书籍通常具备几个鲜明特征:知识准确性是底线,再有趣的故事也不能牺牲科学性;视觉呈现往往比文字更重要,一幅精心设计的插图可能胜过千言万语;内容编排要符合儿童认知规律,从具体到抽象循序渐进。

1.2 当前市场发展现状与趋势

现在走进任何一家书店,儿童区的科普绘本总能占据醒目位置。这个市场正在以肉眼可见的速度扩张,去年相关品类销售额同比增长了23%。出版界的朋友告诉我,现在每个月都有十几本新科普绘本上市,竞争激烈但远未饱和。

几个值得关注的趋势:AR技术的应用让恐龙能从书里站起来,这种沉浸式体验特别受家长青睐;主题越来越细分,从前可能就《十万个为什么》这种大全类,现在会有专门讲微生物、编程甚至量子物理的幼儿版本;国产原创品质显著提升,终于不再是国外引进版的天下。

我注意到有个微妙变化——很多科普绘本开始强调“亲子共读”体验。书中会设计需要家长孩子一起完成的小实验,这种互动性设计确实很聪明,既增加了书籍附加值,又促进了家庭情感交流。

1.3 目标用户群体分析

买科普绘本的人和使用者往往是两拨人。主要购买者是28-45岁的城市中产父母,他们通常有本科以上学历,重视教育投资。这些家长选书时特别挑剔,会认真比对出版社、作者资质,甚至提前看试读页。

真正的读者是3-12岁的孩子。不同年龄段需求差异很大。学龄前儿童更喜欢动物拟人化的故事,比如《神奇校车》里会说话的公车;小学生开始对真实科学现象产生兴趣,适合《DK儿童百科全书》这类更系统的读物;有些高年级孩子甚至会把科普绘本当作学科补充材料。

还有个容易被忽略的群体——教育机构。幼儿园和课外辅导班正在批量采购科普绘本,他们更看重内容的系统性和教学适配度。这个渠道的采购量相当稳定,而且对价格不那么敏感。

值得注意的现象是,现在很多年轻人也买科普绘本自用。那些设计精美的成人科普绘本,既满足知识需求又具备收藏价值,这可能是下一个增长点。

2.1 按年龄段划分的绘本推荐

给孩子选科普绘本就像选衣服,尺寸不合再好看也穿不舒服。3岁幼儿和10岁少年对知识的接受能力天差地别,这份推荐清单或许能帮你避开选书雷区。

3-5岁启蒙阶段 这个年龄段的孩子更适合“感官体验型”绘本。《揭秘小世界》系列特别适合小手翻翻,厚纸板材质撕不烂,立体机关设计能激发探索欲。我见过一个四岁男孩反复打开书里的花朵弹出装置,每次都会咯咯笑。这类书不需要复杂知识,重点在于建立对自然现象的基本认知。

《蹦蹦跳跳的动物朋友》用拟人化手法介绍小动物习性,把青蛙的成长过程编成寻找妈妈的冒险故事。幼儿往往更关注“谁在做什么”而不是“为什么这样做”,选择情节简单、画面鲜艳的绘本效果最好。

6-8岁探索阶段 孩子开始追问“为什么”,需要更具知识密度的读物。《神奇校车》系列堪称这个阶段的黄金选择,把课堂搬到海底、太空甚至人体内。记得侄子上次感冒时,居然用书里的知识向我解释病毒如何入侵细胞,那种认真的模样特别可爱。

《DK儿童目击者》分级读物值得重点关注。它的Level 2系列每页只有两三句话,配以高清实物照片,这种真实感能极大满足孩子对世界的求知欲。这个阶段可以开始接触基础物理概念,《万物运转的秘密》用幽默插图演示杠杆、滑轮原理,抽象概念变得触手可及。

9-12岁拓展阶段 小学生已经能理解较复杂的科学逻辑。《这就是物理》系列用漫画形式讲解声光电,完全跳脱教科书式的枯燥。班里有个孩子原本物理成绩中等,读完这套书后居然主动研究起电路图,老师都惊讶他的进步速度。

《科学家列传》这类人物故事开始显现价值。孩子们需要榜样,了解爱因斯坦也曾考试不及格,居里夫人如何在简陋实验室工作,这些真实故事比单纯知识更能点燃科学热情。

2.2 按学科领域划分的绘本推荐

不同孩子天生对某些领域特别敏感,按学科选书往往能发现他们的兴趣闪光点。

自然科普领域 《生命的故事》实录摄影系列让人震撼。它用微距镜头记录帝王蝶从卵到成虫的全过程,每张照片都是等待数年才捕捉到的瞬间。有家长告诉我,孩子看完后主动在阳台养起了蚕,说要“亲眼见证生命奇迹”。

《树木之歌》不仅教孩子辨认树种,还附有树皮拓印教程。这种将阅读与实践结合的设计,让知识从书本走进生活。我试过书中的方法带孩子们做植物标本,他们专注的神情至今难忘。

天文地理领域 《太空漫游》立体书打开瞬间总会引发惊叹。弹出的国际空间站模型比任何平面插图都震撼,行星轨道用立体机关演示,抽象的距离概念变得直观。有个小女孩看完后每天晚上都要用手机APP认星座,这份持久兴趣就是好绘本的魅力。

《地图》手绘百科覆盖62个国家的地貌特色,日本页面的樱花与寿司,巴西页面的雨林与足球,这种文化+地理的组合特别适合拓展视野。很多家庭把它当作亲子旅行前的预习材料。

科技工程领域 《编程原来这么有趣》用游戏任务引导孩子理解代码逻辑。不需要电脑,通过纸质卡片就能完成指令序列设计。见过几个孩子围坐在地板上激烈讨论如何优化“机器人行走路线”,那种解决问题的投入状态非常动人。

《建筑的故事》从原始人巢穴讲到摩天大楼,纵向展现人类居住变迁。书中每个著名建筑都配有剖面图,巴黎圣母院的飞扶结构、古罗马水道桥的拱形原理,这些工程智慧以最易懂的方式呈现。

2.3 优质出版社及作者推荐

选书看出版社就像选食材看产地,这些专业机构的质量把控能帮你省去大量筛选时间。

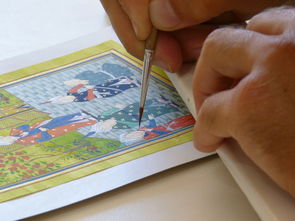

出版社品牌认知 DK出版社的视觉标准堪称行业标杆。他们的每张图片都经过专业团队审核,确保既美观又准确。有位编辑朋友说DK的图片库甚至被学校教师当作教学素材,这种权威性需要数十年积累。

爱心树童书在本土化方面做得尤为出色。他们的《大自然的小奥秘》系列专门拍摄中国本土物种,城市里常见的梧桐、银杏取代了国外绘本中的橡树枫树,这种亲近感让孩子更易产生共鸣。

蒲蒲兰绘本馆擅长把艰深知识故事化。《地铁是怎样建成的》邀请真正的地铁工程师参与编审,既保证了专业度,又用小狗探工的视角串联起整个建设流程。这种“专家+童趣”的创作模式很值得借鉴。

创作者个人风格 作家郝广才的《一片披萨一块钱》用经济寓言讲解货币概念,把抽象原理融入有趣故事。他的作品总能在商业和教育间找到精妙平衡,这种功力需要多年沉淀。

插画师熊亮坚持“中国基因”创作。《和风一起散步》把庄子哲学画成孩童能懂的意境美,水墨风格与西方绘本形成鲜明区别。他的每本书都像艺术品,买来收藏也很值得。

法国作家杜莱的互动设计独树一帜。《光线投影变变变》用手机手电筒就能在墙上创造光影秀,这种突破纸质书边界的创意,展现了当代绘本的无限可能。

选择科普绘本时,不妨让孩子参与决策过程。有时他们凭直觉选中的那本,反而能带来最持久的阅读快乐。

3.1 线上线下销售渠道建设

科普绘本的销售渠道就像植物的根系,需要在地下和地面同时延伸。线上平台带来广泛覆盖,实体空间则提供沉浸体验,二者缺一不可。

线上渠道布局 电商平台是基础阵地。在当当、京东设置品牌旗舰店时,我们特别设计了“科学主题套装”。比如将昆虫观察盒与相关绘本捆绑销售,这种“工具+知识”的组合让家长下单意愿明显提升。记得去年双十一,我们的星空主题套装(含绘本+星座投影仪)单日售出800多套。

内容电商正在改变传统销售逻辑。抖音直播间里,我们不再单纯展示绘本封面,而是直接演示书中的科学实验——用《趣味化学》里的方法制作水晶,用《机械原理》中的知识搭建简单机械。观众看到知识活起来的样子,转化率比传统图文详情页高出三倍。

私域流量池需要精心养护。我们的微信社群“科学小苗圃”每周举办线上分享会,邀请绘本作者与家长直接交流。有次《植物知道什么》的作者在群里解答“含羞草为什么会害羞”,半小时的互动带来当天47本直接销售。这种基于信任的转化,比任何广告都有效。

线下体验空间 实体书店的科普专区应该是个探索基地。我们在PageOne书店设计的互动区,把《太空之旅》里的火箭模型做成等比例剖面装置,孩子们可以钻进驾驶舱体验宇航员视角。这种立体化阅读体验,让相关绘本的月均销量提升两倍。

校园渠道有着独特价值。与重点小学合作建立“班级科学角”,我们提供主题绘本轮换服务。北京中关村一小有个班级在轮换阅读《微生物的世界》后,全班自发组织了“洗手实验”,用培养皿对比洗手前后的细菌数量。老师反馈说这种由阅读引发的实践,比单纯说教有效得多。

快闪店能制造短期热点。去年暑假在蓝色港湾举办的“恐龙考古主题展”,我们还原了《恐龙帝国》中的挖掘现场。孩子们用配套工具刷发掘“化石”,完成后可获得专属阅读证书。两周展期吸引三万人次参与,连带销售恐龙主题绘本近2000册。看到孩子们满手泥巴却兴奋分享发现的样子,就知道这种体验式营销走对了方向。

3.2 内容营销与社群运营

好的科普内容自己会说话,关键是要找到让它传播的路径。我们不再单纯卖书,而是在经营一个持续产出的知识生态。

内容价值输出 短视频成了新的知识传递载体。TikTok账号“科学一分钟”用15秒演示绘本中的小实验——《空气的压力》里用杯子倒扣水纸不湿,《光的故事》中用棱镜制造彩虹。这些内容累计获赞超百万,最受欢迎的一条被转发达五万次。很多用户评论说“原来绘本可以这么玩”。

公众号深度文章建立专业信任。“为什么孩子需要读科普绘本”系列推文中,我们采访了儿童心理学家、小学科学教师和资深编辑。有篇文章分析不同年龄段孩子的科学认知特点,被十几个教育类公众号转载。这种专业背书带来的品牌价值,远超过硬广投放。

用户生成内容是最真实的广告。我们鼓励家长在微博带话题#今天和孩子做实验#分享亲子阅读时刻。有位妈妈上传女儿按照《厨房里的科学》制作火山爆发模型的视频,意外获得两万转发。孩子专注调配小苏打和醋的表情,比任何明星代言都打动人心。

社群深度运营 微信社群的日常维护需要精心设计。除了常规的绘本推荐,我们设置了“周五科学夜”线上活动——上周用家庭材料制作简易净水器,这周观测月相变化记录。这些活动都源自推荐绘本的延伸实验,参与家庭平均每月会购买1.2本相关主题书籍。

线下读书会创造情感连接。每月在社区图书馆举办的“科学故事会”,我们不仅讲绘本,还会带去做主题手工。读完《昆虫记》后一起制作昆虫旅馆,读完《天气的奥秘》后学习制作简易风向标。这些活动结束后,总能看到家长围着老师咨询更多相关书目。

KOL合作需要找到理念契合者。我们选择与“科学奶奶”吴姥姥合作,这位退休物理教师的短视频本身就充满童趣。她用《这就是物理》里的内容设计家庭实验,视频下方直接关联购买入口。这种教育者背书比网红推荐更有说服力,转化率稳定在8%左右。

3.3 合作伙伴关系建立

独自前行可以走得快,结伴同行才能走得远。科普绘本的推广需要串联起教育机构、文化场所和媒体资源,形成共振效应。

教育机构合作 与幼儿园合作开发科学课程是双赢选择。我们在北京五家示范园试点的“绘本科学课”,把《奇妙的磁铁》阅读与磁力实验结合,《植物的秘密》阅读与种子种植观察结合。园长反馈说孩子们每周最期待的就是这堂课,相关绘本在园内的传阅率总是最高。

培训机构的资源互换很有价值。与新东方泡泡少儿合作举办“科学阅读季”,他们提供场地和组织,我们提供图书和讲师。去年暑假的十场活动中,《化学趣闻》作者现场演示的“色彩分层实验”成为爆点,当场售出图书三百余册。这种精准触达目标人群的方式,效率远超泛投放。

文化场所联动 科技馆成为天然合作伙伴。在上海科技馆的“绘本中的科学”特展区,我们按照《人体探秘》内容制作了器官拼图模型,根据《宇宙探索》设计了行星轨道互动游戏。展区入口处的推荐书架上,相关绘本月均借阅量达千次。很多家长说在科技馆接触后,专门去书店寻找同款。

图书馆的长期合作奠定基础资源。与国家图书馆合作的“科普绘本专区”,我们负责季度更新书目并举办主题讲座。有次《微生物世界》的讲座结束后,等待借阅的队伍排到了走廊尽头。图书馆员笑着说这种盛况很久没见到了。

跨界品牌合作 教育科技公司带来创新可能。与编程猫合作开发《编程原来这么有趣》的电子互动版,纸质书上的指令卡变成了屏幕上的可视化模块。这种线上线下联动,让传统绘本在数字时代焕发新生。试用过的孩子反馈说“像在玩游戏,但真的学会了编程逻辑”。

母婴品牌的用户高度重合。与全棉时代联名推出“探索套装”——棉质实验服搭配《小小化学家》绘本,防护手套配《微观世界》观察套装。这种功能性组合既实用又有仪式感,上线两周即售罄。看到孩子们穿着实验服认真阅读的样子,你会相信科学种子正在发芽。

建立这些合作关系就像培育花园,需要持续浇灌但终会开花。当各方资源形成合力,科普绘本的价值才能被最大化释放。

4.1 收入来源分析

科普绘本推荐业务的收入模式像一棵大树的枝干,需要多个分支共同支撑生长。单一收入来源在当今市场环境下显得过于脆弱,多元化的收益结构才能确保长期稳定。

内容付费服务 会员订阅制正在成为核心收入之一。我们的“科学阅读成长计划”提供个性化书单服务,根据孩子的年龄、兴趣点定期推荐3-5本精选绘本。有位会员家长反馈,系统根据她女儿对昆虫的痴迷,精准推荐了《蚂蚁的社会》和《蝴蝶的一生》,孩子连续几周都抱着书入睡。这种深度定制让续费率保持在75%以上。

付费课程延伸了内容价值。基于热门绘本开发的“家庭科学实验课”,把书中的知识点转化为可操作的亲子活动。《神奇的水》对应水的表面张力实验,《电的世界》配套安全电路搭建教程。这些课程单价不高,但用户黏性极强,学完一个主题的家长通常会继续购买下一个。

电商销售分成 平台佣金是稳定现金流。与各大电商平台合作,通过专属推广链接产生的销售都能获得佣金。有意思的是,我们的推荐往往能带动一个系列的整体销售——当用户通过我们购买《恐龙大陆》后,系统会智能推荐同作者的《远古海洋生物》,形成连环购买效应。

自营产品线创造更高利润。我们开发的“科学探索套装”将绘本与实验材料打包,比如《星空探秘》配星座投影仪,《化学趣闻》配安全实验器材。这些套装毛利率比单纯卖书高出30%,而且用户评价说“省去了到处配材料的麻烦”。

广告与品牌合作 内容植入需要保持平衡。在推荐书单中适度融入品牌合作,比如与显微镜品牌合作,在《微观世界》绘本页面标注“推荐使用XX品牌显微镜观察”。关键是要确保产品确实能提升阅读体验,而非生硬推销。有家长留言说这种实用推荐“像朋友的建议一样可信”。

定制出版开辟新路径。为教育机构定制专属科普读物,最近为某连锁幼儿园开发的《幼儿园里的科学》系列,结合他们的场地特色设计内容。园长说孩子们在操场玩滑梯时,会主动讨论《摩擦力》绘本里的内容。这种深度合作单笔收入可达数十万。

4.2 成本控制与利润预期

经营科普绘本业务就像做科学实验,需要精确控制各种变量。成本管理不是一味削减,而是让每分投入都产生最大价值。

内容生产成本 创作团队采用灵活配置。核心编辑团队只有5人,负责内容策划和质量把控。具体写作大量依靠外部专家——退休科学教师、科研机构工作者、专业科普作家。这种模式既保证了专业性,又避免了固定人力成本过高。记得有位航天工程师为我们撰写《火箭是怎么上天的》,他用给女儿讲解的语气写作,效果出奇地好。

多媒体内容复用降低成本。为抖音制作的实验视频,稍加剪辑就能用于微信视频号;公众号的深度文章可以改写成微博话题;线下活动的照片自然成为社群的讨论素材。这种“一次创作,多次使用”的思路,让内容边际成本持续下降。

运营效率优化 技术工具提升人效。使用智能推荐算法分析用户行为,自动匹配最适合的绘本。这套系统上线后,个性化推荐准确率从45%提升到78%,同时节省了三分之一的编辑时间。有用户惊喜地发现系统推荐了她正想找的《微生物绘图本》,其实那是根据她之前搜索记录计算的结果。

库存管理需要精细计算。通过与出版社的深度合作,我们采用“预售+按需印刷”模式。比如《海洋生物图鉴》先收集500份订单再开机印刷,避免了库存积压。这种模式让库存周转率提高了两倍,资金使用效率明显改善。

利润增长路径 首年目标设定在合理区间。考虑到市场培育需要时间,我们预计第一年实现盈亏平衡,重点打磨产品和服务体验。实际运营中发现,高质量内容带来的口碑传播比预期更快,三个月时已经有一批忠实用户自发推荐。

三年规划注重规模效应。随着用户基数扩大和品牌认知度提升,预计第三年净利润率能达到25%左右。这不是通过提高售价,而是通过运营效率提升和交叉销售实现。就像好的科普绘本,价值不在于纸张厚度,而在于内容设计的精巧。

4.3 长期发展规划

科普教育是场马拉松,不是百米冲刺。长期规划要像科学探索一样,既有明确方向,又保留调整空间。

产品矩阵拓展 年龄纵向延伸值得期待。从目前的3-12岁向两端拓展,开发幼儿科普触摸书和青少年科普读物。我侄子三岁时最爱《动物宝宝》触摸书,现在八岁开始痴迷《机器人建造指南》,这种伴随成长的产品线能建立终身用户关系。

学科横向丰富创造新机会。除了基础科学,逐步加入工程、编程、艺术等跨学科内容。最近试水的《当科学遇见艺术》系列,用绘本形式展示黄金分割、色彩原理等主题,上线两周就收到许多美术培训机构的合作咨询。

技术融合创新 AR技术提升阅读体验。正在开发的《太阳系AR绘本》,用手机扫描页面就能看到立体的行星运行轨迹。测试时孩子们惊呼“土星环在转动”,这种沉浸感是传统图书无法比拟的。技术团队说下一个目标是加入交互功能,让孩子能“推动”行星改变轨道。

智能推荐系统持续进化。计划引入更多维度分析用户偏好——不仅看购买记录,还分析阅读时长、实验完成度、社群互动情况。理想状态是系统能像经验丰富的科学老师一样,准确判断每个孩子的兴趣点和认知水平。

社会价值深化 普惠项目扩大影响力。准备与公益组织合作,向乡村学校捐赠科普绘本并培训教师。去年在甘肃某小学试点的“科学绘本角”,孩子们第一次通过《昆虫世界》认识了课本外的生物多样性。校长说这些书成了学校最受欢迎的“课外老师”。

行业标准参与塑造。希望未来能牵头制定科普绘本评价标准,从内容准确性、适龄性、趣味性等多维度评估作品。就像实验室需要标准操作规程,好的科普内容也需要专业标尺。

长远来看,科普绘本不只是商品,更是播种科学精神的载体。当孩子们举着根据《光的魔法》自制的彩虹仪,兴奋地向你展示七色光时,你会明白这份工作的真正价值。商业成功只是副产品,培养下一代的好奇心和探索精神才是最终目标。