走进书店的科普区,你会发现这里的书架远比想象中丰富。科普书早已不是印象中枯燥的公式图表,它们像一座桥梁,连接着专业知识和普通读者的好奇心。不同类型的科普书各有特色,满足着人们多元的求知需求。

自然科学类科普读物

这类书通常是最先被想到的科普类型。它们探讨宇宙的奥秘、生命的演化、物质的本质。从霍金的《时间简史》到道金斯的《自私的基因》,这些作品把复杂的科学理论转化为生动的叙述。

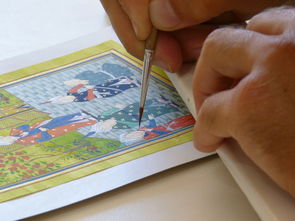

我特别喜欢那些讲述生物演化的书。记得有本讲昆虫伪装术的科普书,作者用侦探小说的笔法描述捕食者与猎物的较量。那些看似微小的生存策略,原来蕴含着如此精妙的自然智慧。这类书往往配有精美的插图,让抽象概念变得触手可及。

天文物理、地球科学、生物进化是常见主题。它们既解答“宇宙如何诞生”这样的宏大命题,也关注“为什么树叶在秋天变色”这类日常现象。好的自然科学科普就像一位博学的向导,带你领略世界的精妙设计。

人文社科类科普书籍

如果说自然科学解释物质世界,人文社科类科普则帮助我们理解人类社会。心理学、经济学、历史学、社会学,这些学科的知识通过通俗易懂的方式呈现给大众。

《人类简史》这样的书就是典型例子。它用生动的语言讲述人类从石器时代到数字时代的旅程。这类书擅长把学术研究转化为引人入胜的故事,让读者在阅读过程中自然而然地理解复杂的社会现象。

我曾推荐朋友读一本关于行为经济学的科普书。他后来告诉我,书中的案例让他重新思考自己的消费习惯。这就是人文社科科普的魅力——它不只传递知识,更提供观察生活的新视角。

生活实用类科普作品

这类书最贴近日常生活。健康养生、营养学、理财知识、亲子教育,它们把科学原理应用到具体生活场景中。比如解释睡眠科学的《为什么要睡觉》,或是讲述微生物与人体关系的《我包罗万象》。

这类作品的特别之处在于即时实用性。读者往往带着具体问题来寻找答案:如何改善睡眠质量?怎样合理安排家庭预算?什么饮食习惯更健康?作者需要把专业知识转化为可操作的建议。

我书架上有本讲家庭急救的小册子,虽然薄薄一本,但清晰的示意图和步骤说明确实帮过大忙。生活科普书就像一位随时待命的家庭顾问,用科学知识提升我们的生活质量。

这三类科普书共同构建了完整的知识图谱。它们或满足我们对世界的好奇,或帮助我们理解社会运行,或直接改善日常生活。下次选书时,不妨先想想自己最想从阅读中获得什么——是纯粹的知识乐趣,是理解社会的钥匙,还是解决实际问题的方案。

站在书店科普区前,不同年龄、不同背景的读者往往会有截然不同的选择。就像运动鞋不适合所有场合,科普书也需要根据读者特点来挑选。合适的科普书能点燃求知欲,不合适的可能让人对科学望而却步。

儿童及青少年科普读物

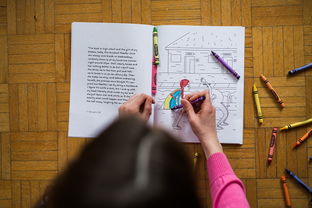

给孩子选科普书是门艺术。太浅显显得幼稚,太深奥又容易吓跑小读者。优秀的青少年科普往往从日常生活切入,用故事包裹知识。

那些带立体插页的动物百科特别受小朋友欢迎。我侄女有本讲海洋生物的书,翻开就能弹出三维的鲸鱼模型。这种互动设计让知识变得好玩,远比单纯阅读文字印象深刻。内容上,这类书偏爱恐龙、宇宙、人体等主题,满足孩子对世界最初的好奇。

给青少年选的科普需要更多思考深度。《万物简史》这样的书就很合适,它用幽默笔触讲述科学发现背后的故事。中学生开始形成批判思维,他们不再满足于“是什么”,更想了解“为什么”。好的青少年科普会在保持趣味的同时,埋下科学思维的种子。

装帧设计也很重要。大开本、彩色印刷、适量插图都能提升阅读体验。毕竟对年轻读者来说,第一印象往往决定他们是否愿意把书从架上拿下来。

成人科普入门书籍

成年读者通常带着明确需求来选择科普书。可能是想了解某个领域的基础知识,或是希望用科学视角理解社会现象。他们需要的是既能增长见闻,又不会太艰深的入门读物。

《人类简史》这类宏观视角的科普很受欢迎。它不要求读者具备专业背景,而是从人类共同经验出发,逐步展开复杂议题。成人读者时间有限,他们更看重知识的广度和启发性。

我遇到过一位转行做产品经理的读者,他特意来找心理学和行为经济学方面的科普书。他说这些知识能帮助他理解用户决策模式。成人科普的价值就在于,它让专业知识变得可触及,成为改善工作和生活的工具。

这类书通常平衡了深度和可读性。作者会用大量案例和比喻解释概念,避免过多专业术语。如果读完前两章还云里雾里,这本书可能就不太适合入门。

专业人士深度科普著作

医生读医学前沿进展,程序员看人工智能解析,教师关注教育心理学研究——专业人士选择科普书时,往往希望突破自身知识边界。他们不满足于浅显介绍,想要看到领域内的深度思考。

这类书通常由该领域权威学者撰写。《思考,快与慢》就是例子,卡尼曼用毕生研究积累,为读者呈现完整的决策理论体系。虽然写作风格依然通俗,但内容密度和专业深度都远超普通科普。

我认识一位生态学教授,他书架上最显眼的位置放着本《第六次大灭绝》。这不是他的研究领域,但书中关于生物多样性危机的思考让他获得新的研究灵感。专业人士读科普,某种程度上是在寻找跨学科的启发。

这类书籍可能需要读者付出更多精力。但相应的,收获也更为丰厚。它们提供的不是碎片化信息,而是完整的知识框架和思维方式。

选择科普书就像找对话伙伴。孩子需要能激发想象力的玩伴,成人想要能开阔眼界的聊友,专业人士则在寻找能碰撞思想火花的研究伙伴。了解自己的阅读需求和知识背景,才能找到最合适的那个“它”。