第六节在整部作品中的位置与作用

《老胡的春天》第六节恰好处在故事发展的中段转折点。这个章节像一道分水岭,将前半部分的铺垫与后半部分的爆发巧妙连接。我记得读到这里时,明显感受到叙事节奏的变化——就像春天里突然降临的暖流,让整个故事的氛围都活跃起来。

这一节承载着承上启下的重要功能。它不仅需要延续前面章节建立的人物关系,还要为后续的情节发展埋下关键伏笔。从结构上看,第六节就像一座精心设计的桥梁,让读者能够平稳地从故事的开端过渡到高潮部分。

主要情节发展脉络梳理

第六节的开端延续了老胡在五金厂工作的日常场景。作者用细腻的笔触描绘了他与工友们的互动,那些看似平凡的对话里其实暗藏着重要线索。老胡在这个章节里开始显露出不同以往的行为模式——他开始主动关心工友小张的家庭困境,这在以前的他是绝对不会做的。

随着情节推进,老胡意外发现了厂长与供应商之间的不正当交易。这个发现成为整个章节的核心事件,也彻底改变了他原本平静的生活轨迹。特别有意思的是,作者在处理这个关键情节时并没有采用戏剧化的表现方式,而是通过老胡在仓库清点货物时的偶然发现来自然呈现。

章节后半段聚焦于老胡的内心挣扎。他面临着是否要揭发此事的道德抉择,这个选择不仅关系到他个人的职业生涯,更可能影响到整个工厂的未来。我记得当时读到这里,不禁为老胡的处境捏了一把汗。

关键场景与转折点分析

仓库发现证据的场景无疑是第六节最精彩的片段。作者通过细致的环境描写——昏暗的灯光、堆积的货箱、泛黄的账本——营造出强烈的紧张氛围。老胡在翻看账本时的手指微微颤抖的细节,将这个普通工人的内心震撼表现得淋漓尽致。

另一个值得注意的场景是老胡与妻子晚餐时的对话。表面上是家常闲聊,实际上却透露出他内心的矛盾与挣扎。妻子无意中提到的“做人要讲良心”这句话,成为影响老胡最终决定的重要因素。这种日常对话中蕴含的深刻寓意,正是作者的高明之处。

第六节结尾处老胡深夜独坐的场景极具象征意义。他望着窗外初春的夜空,手中的烟蒂慢慢燃尽。这个开放式的结尾不仅为后续章节留下悬念,更象征着老胡内心世界的转变——就像春天里等待破土而出的种子,充满了无限可能。

老胡与其他主要角色的互动变化

第六节里老胡与周围人的关系发生了微妙而重要的转变。他与工友小张的互动特别值得玩味——从之前的点头之交,到现在会主动询问对方家里的困难。这种变化不是突然发生的,而是像春天的冰雪消融一样缓慢而自然。

我记得读到一个细节:老胡把自己带的午饭分了一半给小张,就因为听说他妻子生病住院。这个看似简单的举动,在老胡这个向来独来独往的人身上显得格外珍贵。作者没有直接描写老胡的心理活动,而是通过这些小动作让读者感受到他性格的软化。

与厂长的关系则走向了另一个方向。原本只是普通的上下级关系,现在因为发现了厂长的秘密而变得复杂起来。老胡开始避免与厂长直接接触,连眼神交流都显得刻意。这种疏远不是出于恐惧,更像是一种失望——对权威形象的崩塌产生的失落感。

人物关系网的形成与发展

第六节的人物关系网像一张逐渐展开的蜘蛛网,每个连接点都在微微颤动。老胡处于这张网的中心,但他的位置正在发生偏移。原本他只是网上的一个普通节点,现在却因为掌握的秘密而成为了关键枢纽。

有趣的是,妻子在这个关系网中的作用被凸显出来。她不再是背景板式的存在,而是成为了老胡内心挣扎的见证者。他们之间的对话虽然平淡,却承载着重要的情感重量。就像现实生活中很多夫妻那样,最重要的交流往往发生在最日常的时刻。

小张这个角色也很有意思。他既是老胡善良一面的触发者,也是整个事件的潜在受益者。如果老胡选择揭发厂长的不当行为,小张这样的普通工人很可能就是最大的受益群体。这种人物关系的设计确实很巧妙,让每个角色都承载着多重功能。

情感线索与矛盾冲突分析

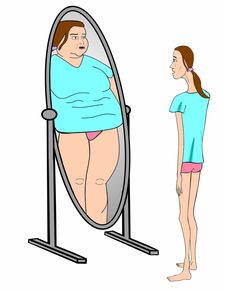

老胡内心的情感冲突是第六节最动人的部分。一方面是他对工厂的责任感,另一方面是对自身处境的担忧。这种两难境地让我想起现实生活中很多人面临的道德抉择——明明知道什么是对的,却要权衡说出来的代价。

他与妻子之间的情感线索也值得细品。妻子看似不经意的几句话,其实都在潜移默化地影响老胡的决定。特别是当她提到“人活着要对得起自己的良心”时,老胡明显有所触动。这种夫妻间的默契与支持,成为了老胡最终做出选择的重要支撑。

矛盾的设计层次很丰富。表层是个人利益与集体利益的冲突,深层则是理想主义与现实主义的碰撞。老胡这个角色之所以让人共鸣,正是因为他身上的这种矛盾性——既想做个正直的人,又不得不考虑现实的残酷。这种复杂性让角色显得格外真实。

我特别欣赏作者处理这些矛盾的方式。没有简单地把人物分成好坏两极,而是让每个角色都有自己的苦衷和考量。就像春天里融雪的过程,没有绝对的洁净,却充满了生机与希望。

春天意象的深层含义

春天在这部作品中从来不只是季节的标记。第六节里,春天的意象变得更加丰富而立体。冰雪消融的过程与老胡内心的解冻形成巧妙呼应——那些看似坚固的隔阂与防备,正在一点点软化、消逝。

我注意到一个细节:老胡办公室窗台上的那盆绿萝,在第六节里长出了新芽。这个意象太精妙了。就像现实生活中,我们常常忽略身边那些细微的生命迹象,直到某天突然发现它们已经悄然生长。老胡的精神状态也是如此,那些被压抑的善良与正直,正在寻找破土而出的机会。

融雪的过程还暗示着某种不确定性。春天来了,但融化的雪水可能造成泥泞,就像老胡面临的道德困境——做出正确选择的同时,也要承受随之而来的混乱与不便。这种象征手法的运用让文本的层次感更加丰富。

人物成长与蜕变过程

老胡的成长轨迹在第六节呈现出令人动容的弧度。他不是突然变成英雄的,而是在日常的挣扎中慢慢找到自己的方向。这种转变让我想起身边那些平凡却坚持原则的人——他们的勇气不是与生俱来的,而是在无数次犹豫后依然选择向前迈出那一步。

特别打动我的是老胡与年轻时的自己对话的片段。作者没有直接描写回忆,而是通过老胡抚摸旧照片的动作,让读者感受到时光在他身上留下的痕迹。这种克制的笔法反而让情感更加饱满。

蜕变的过程从来不是线性的。老胡会有退缩的时刻,会在深夜独自抽烟纠结,这些细节让他的成长显得真实可信。就像春天里反复的温度变化,今天温暖如春,明天又可能突然降温——人的改变也是如此曲折。

社会现实与人性探讨

第六节对社会现实的描绘既具体又具有普遍性。工厂里的人际关系网络,权力结构的运作方式,这些细节都折射出更广阔的社会图景。老胡面临的抉择,某种程度上也是很多人在职场中都会遇到的困境。

人性中的光明与阴暗在这节中得到了平衡的展现。厂长不是简单的反派,他也有自己的苦衷;老胡也不是完美的圣人,他的犹豫和顾虑让角色更加立体。这种对人性的理解很深刻——在现实生活里,很少有人是纯粹的好人或坏人,更多时候我们都在灰色地带挣扎。

作品对普通人尊严的探讨特别触动我。老胡最终的选择,本质上是对自我价值的确认。这种价值不在于职位高低或财富多少,而在于能否在重要时刻守住内心的准则。这个主题在今天这个功利化的时代显得尤为珍贵。

我记得读到这里时不禁想到:我们每个人心中都有一个“老胡”,都在某个时刻面临过类似的道德考验。作品的力量就在于它让我们看见,平凡人也可以在不完美的环境中做出不平凡的选择。

叙事手法与结构安排

第六节的叙事节奏把握得特别精准。作者采用了一种类似电影蒙太奇的手法,在老胡的内心独白与现实场景之间自如切换。这种叙事方式让读者既能深入角色内心,又能保持对情节发展的关注。

时间线的处理很有意思。故事没有完全按照线性顺序展开,而是通过老胡的回忆片段,把过去与现在交织在一起。我记得读到这里时,突然理解了为什么老胡会对某个决定如此犹豫——原来二十年前类似的选择曾让他付出过代价。这种非线性的叙事结构,让角色的行为动机更加丰满。

段落之间的过渡非常自然。从一个场景转到另一个场景时,作者常用某个细节作为桥梁。比如用雨滴敲打窗户的声音,把读者从老胡的办公室带到多年前的那个雨夜。这种技巧让整个章节读起来像一首流畅的散文诗。

语言风格与细节描写

作者的语言有种独特的质感——既朴实又富有诗意。描述老胡整理文件时,用了“纸张在指尖沙沙作响,像秋天的落叶在低语”这样的比喻。这种语言风格让日常场景都带上了情感色彩。

细节描写的选择非常讲究。作者没有事无巨细地描写每个场景,而是精选那些最能传达情绪和主题的细节。比如老胡茶杯里逐渐冷却的茶水,这个简单的意象反复出现,巧妙地暗示了他内心热情的变化过程。

对话写得特别生活化。人物之间的交流充满日常口语的节奏感,偶尔的停顿、重复,甚至语法上的小瑕疵,都让对话显得真实可信。就像我们平时说话那样,不会总是完整流畅的句子。

伏笔设置与情节推进技巧

伏笔的设置堪称教科书级别。前面章节里看似随意提到的一个细节,在第六节都找到了呼应。比如老胡习惯性地摸口袋找烟的动作,在第六节变成了他做出重要决定前的仪式性动作。这种前后呼应的设计让整个故事结构非常严谨。

情节推进的节奏控制得很好。紧张场景和舒缓场景交替出现,就像呼吸一样有自然的韵律。当老胡面临关键抉择时,叙述节奏会突然放缓,给读者留出思考的空间。这种张弛有度的处理方式,让阅读体验更加丰富。

转折点的设计特别巧妙。重要的情节转折都不是突然发生的,而是通过一系列细微的变化逐渐累积而成。就像现实生活中,重大的决定往往源于日常中无数个小选择的叠加。这种渐进式的转折让故事发展既出人意料又在情理之中。

我特别喜欢作者处理悬念的方式。不是靠刻意隐瞒信息,而是通过不同人物视角的有限认知,让读者和角色一起慢慢接近真相。这种写法让人忍不住一页页往下读,想要知道老胡最终会做出怎样的选择。